José Ramalho Fontes

Presidente da AESE Business School e Professor de Operações, Inovação e Tecnologia

No passado 29 de junho Elon Musk celebrou o 10º aniversário do IPO desta empresa, onde detém cerca de 20% do capital e o mercado de NY colocou as ações nessa data a $1009, com variações estratosféricas desde janeiro ($ 510) e $1499, à data da redação deste artigo, 29 de julho, sem deixar de recordar o valor da ação no lançamento, em 2010, $17. A Tesla está agora avaliada em 278 mil milhões de dólares, 6,5 vezes os 42,74 mil milhões da Daimler, dona da Mercedes-Benz!

Tesla - 10 anos depois do IPO passa a ser a maior empresa do mundo no seu setor

Com esta valorização, a Tesla, que vendeu, em 2019, cerca de 390 mil carros em todo o mundo a partir das suas fábricas na Califórnia (Fremont) e em Shangai, residualmente, um total que é 1/6 das vendas da Ford, 1/20 das da GM e 1/27 das da Toyota, tornou-se a maior empresa do mundo do setor automóvel em cotização bolsista, onde, verdadeiramente ela não se sente inserida, como veremos no final deste artigo.

O que é que tornou possível este resultado, por um lado, e até que ponto isto não é uma bolha circunstancial esperando-se alguma correção em breve, por outro?

Olhando para estes 10 anos devem considerar-se três planos que, agora, já se sobrepõem: o que é visível no mercado com os seus produtos, as operações industriais que os desenharam e construíram e, na base, o plano estratégico que Elon Musk concebeu e foi implementando laboriosa e firmemente sem se desviar um milímetro, apesar de vários revezes da sua responsabilidade ou consequências naturais de uma empresa industrial que arranca do (quase) nada para colocar no mercado um automóvel quase totalmente disruptivo.

Os produtos Tesla

Os 5 ou 6 produtos base são bem conhecidos, embora a rapidez da evolução nos possa levar a esquecer a sucessão e as datas: em 2006, três anos depois da fundação da Tesla, em que Elon Musk não interveio, aparece no mercado o protótipo do Roadster, um automóvel desportivo elétrico baseado no chassis do Lotus Elise, empresa que se responsabiliza pela sua montagem. O seu lançamento foi sucessivamente atrasado pela ligação com a parte elétrica, mas também pela entrada executiva de Musk, que introduziu alterações de conceção e de pormenor que traduziram um estilo de industrial que aposta em colocar no mercado produtos perfeitos. Estas modificações atrasaram as entregas para 2008, tendo-se vendido apenas 2500 exemplares!

Em 2009 aparece o Model S, um sedan de luxo (preço de base $73 500) que foi considerado um automóvel perfeito – ganhou, nos EUA em 2013, o Prémio do automóvel do Ano, pela revista Motor Trend (1) pelas suas performances de condução e utilização, e confirma a Tesla como uma empresa com um brand semelhante às marcas de luxo europeias. A produção sofre sucessivos atrasos, mas as largas centenas de pré-inscrições pagas não desistem e a sua venda no estrangeiro é facilitada pelo modelo disruptivo de venda direta online. Uma nova etapa da Tesla que passa a competir no mercado mundial dos modelos de luxo – Mercedes, BMW, Audi, Jaguar e Lexus – ganhando cota de mercado, prestígio e notoriedade.

Para consolidar a sua posição de empresa de luxo e apostando no segmento dos SUV (2), uma moda mundial que se mantém desde o início deste século, lança o modelo X, em 2012, (preço de base $100.000) em que instala as portas basculantes para cima que se tornaram famosas no Mercedes 300 SL, desportivo de topo dos anos 50 e 60, mas que trazem pequenos problemas nos estacionamentos subterrâneos, etc. Apesar disso, este modelo representou mais um sucesso. Em 2016 apresenta o Modelo 3, (preço de base $35000) um produto para uma faixa populacional mais alargada, para lhe dar escala e sustentabilidade económica. E, mais uma vez, as entregas atrasam-se, mas os clientes aceitam a demora. Na sua gama de produtos, já em 2019, apresenta o Modelo Y, o SUV com base no Model 3, que volta a ter uma receção muito positiva.

Com uma criatividade verdadeiramente surpreendente já apresentou o protótipo de um camião pesado, o Semi e, com particular impacto na concorrência está a lançar, desde 2019, a Cybertruck, com entregas em 2021 (3), para atacar o segmento das carrinhas pick-ups, o terceiro maior do mercado americano, onde atuam com margens confortáveis, a Ford, o líder, a GM e a Fiat/Chrysler. Este modelo verdadeiramente disruptivo na estética e na conceção e tirando partido da motorização elétrica cada vez mais robusta, surpreendeu o mercado que começou por rejeitá-lo, mas está a mudar e as comparações com a concorrência na publicidade, possível nos EUA, estão a jogar a seu favor.

As características mais apreciadas em todos estes modelos são as ligadas à mobilidade elétrica e as funcionalidades oferecidas, mas as mais disruptivas são a conectividade permanente entre o veículo e a empresa, com trocas de dados nos dois sentidos, com reparações ou oferta de mais potência, via digital imediata, e a promessa de condução autónoma já possível em vários níveis, cada vez mais elevados. Passam de boca em boca as surpresas positivas destas funcionalidades, assim como a divulgação de alguns acidentes decorrentes da condução autónoma não corretamente utilizada.

Contudo, a empresa tem uma conceção disruptiva: vender primeiro, produzir depois! Musk, com a sua visão sempre ‘desalinhada’ considera que a Tesla realizou, com o Modelo 3 a maior campanha de crowdfunding do mundo: numa semana conseguiu 325 mil pré-reservas, traduzindo-se num valor de vendas futuras de 14 mil milhões de dólares: ‘More than just fans, Tesla believers help finance car production. The company launches pre-order campaigns to collect funds, adapting the crowdfunding strategy to the car manufacturing industry’.

O plano das Operações

No segundo plano, o industrial, até 2016 são múltiplos e sucessivos os problemas das operações na fábrica original, como está escrito nos manuais quando as empresas querem fazer tudo em casa, ao passar de uma fábrica artesanal – até 20 mil carros/ ano – para uma escala maior: atrasos na produção, como nos anos anteriores, custos muito altos e problemas de qualidade. A determinação pessoal de Elon Musk leva-o a adquirir, na Alemanha, um avião cheio de robots para automatizar a linha, agora com vários modelos, mas a sua implementação não é imediata e tem problemas de desadaptação do pessoal e despedimentos. De qualquer modo, Elon Musk já contava com isso e, no lançamento do Model 3, afirmou que a empresa iria entrar num manufacturing hell. Ao aumentar a gama aumenta a complexidade da produção em Fremont, mas já mais afinada com a robotização a conseguir ter na mesma linha de montagem os quatro modelos, como acontece na Autoeuropa, uma fábrica com a mesma capacidade, sem uma colaboração tão diversificada de fornecedores dada a maior simplicidade da motorização elétrica.

Mas os problemas de qualidade não desaparecem de repente e, em 2018, começam a aparecer largas centenas de carros Tesla espalhados por variadíssimos parques de estacionamento nos EUA, porventura com pequenos defeitos ou a necessitar de pequenas reparações ou a reprocessamentos maiores, antes das entregas. Em 29 de março deste mesmo ano, aliás, a empresa anunciou uma chamada à fábrica de 123,000 carros com potenciais problemas de corrosão num parafuso da direção.

A componente elétrica, absolutamente crítica, esteve baseada, desde o início, numa pareceria com a Panasonic, com quem construiu uma fábrica gigante em Reno (Nevada), o estado americano que ofereceu melhores condições à sua instalação. As suas baterias, que vem aperfeiçoando continuamente, dão-lhe muito provavelmente o título de líder mundial em performance com a maior densidade energética do mercado e o menor custo por kWh, dois trunfos que seriam de esperar por se dedicarem em exclusivo a este tema desde a fundação da marca (4). E a fábrica de Reno é a maior do mundo com uma produção anual de módulos de cerca de 30 GWh (equivalente a 270 mil Nissan Leafs), sendo as 10 seguintes chinesas e coreanas.

Na teoria das operações modernas, os produtos têm de se analisar na sua utilização normal que inclui a manutenção geral e as reparações que integram a promessa da marca e este serviço pós-venda é prestado normalmente pelos distribuidores, pelos agentes locais. Com o modelo de venda direta da Tesla, esse suporte desaparece e levanta novos desafios à empresa.

Embora já estivesse equacionado como de menor relevância porque os Tesla não têm um plano de manutenção e por se saber que o veículo 100% elétrico tem muito menos peças com desgaste, existem os inevitáveis problemas mecânicos, elétricos e eletrónicos ou os acidentes, etc. mais tradicionais os quais degradaram a perceção da qualidade prometida na entrega à porta do cliente. Por exemplo, na Noruega, o maior mercado para o modelo S, fora dos EUA, dadas as elevadas expetativas iniciais, a avaliação da marca pelos utilizadores desceu para os últimos lugares: depois de meses de inferno, anos de purgatório!? Mas a procura continua a crescer e, por exemplo, nos EUA, o Modelo 3 foi o mais vendido entre os 100% elétricos, em 2019.

O propósito da Tesla

Para a concorrência a Tesla é um “mistério” e duas empresas de grande relevância no setor automóvel ensaiaram parcerias: a Toyota compra uma participação de 2,4% em 2009 e vende à Tesla a fábrica NUMMI (5), mas vende a sua participação em 2014 e 2017, assim como a Daimler que também entra em 2009 e sai em 2014, ambas com valorizações significativas. Atualmente, não se conhecem outras parcerias ou participações do setor!

Embora todos reconheçam a realidade do sucesso da Tesla que o mercado e a bolsa sublinham, a crítica especializada ainda oscila entre os que acreditam que vai ser mesmo uma empresa de futuro e os que têm a convicção que é uma marca de nicho, que vai ter os mesmos problemas de independência que tiveram as europeias, isto é, desaparecerem por serem compradas por uma das maiores.

Como também todos esperam, quer os críticos quer os entusiastas, a Tesla vai consumindo capital sem obter quaisquer lucros. Desde 2013, quando levantou $1 bilião de dólares em dívida, até à data, em que levantou mais $5 biliões, só teve lucros nos últimos quatro trimestres e nunca num ano.

Importa por isso descer ao terceiro plano, o propósito da empresa, depois de ter considerado brevemente os outros dois planos tradicionais, dos produtos e das suas Operações. Em 2006, Musk apresentou seu segundo “plano diretor” para a Tesla, vinculando todos os produtos futuros a uma narrativa estratégica comum. Este plano atua como uma profecia auto-realizável, envolvendo clientes e investidores, melhorando assim as chances de sucesso da Tesla. Nele, Musk explica a sucessão de modelos: “O objetivo principal da Tesla Motors é ajudar a acelerar a transição de uma economia de queimar hidrocarbonetos para uma economia de energia solar. Para que isso aconteça, é fundamental que surja um carro 100% elétrico sem compromissos, isto é, não híbrido. (…) A estratégia da Tesla é entrar no topo, onde os clientes estão preparados para pagar um prémio e, em seguida, descer no mercado o mais rapidamente possível para aumentar o volume e conseguir preços unitários mais baixos em cada modelo sucessivo. (…) Quase todas as novas tecnologias têm inicialmente um alto custo unitário e isso não é menos verdade para carros elétricos. Assim, todo o free cash flow é investido em I&D para reduzir os custos e trazer o novos produtos ao mercado o mais rápido possível. Quando alguém comprou o desportivo Roadster, na verdade estava a ajudar a pagar o desenvolvimento do carro familiar de baixo custo”.

Em geral, Musk considera que a Tesla é uma empresa que pretende acelerar a transição do mundo para a energia sustentável, estabelecendo uma visão clara para o futuro, construindo um setor industrial do século 21 a partir do zero e reinventando o transporte e a energia por meio de software. A missão da Tesla não está focada nos seus produtos ou clientes, mas num propósito geral e os seus produtos são, apenas, meios de construir a sua missão e de cumprir sua visão. O seu propósito formal é transformar a humanidade / a sociedade num mundo sem poluição e a empresa precisa de ter resultados positivos para poder credibilizar a mensagem.

A bolsa, pelo seu lado, acredita no crescimento decorrente dos novos produtos a vender na abertura efetiva do mercado do automóvel elétrico, finalmente; aposta nas maiores margens decorrente do crescimento da produtividade da fábrica original e do sucesso da fábrica de Shangai, já a produzir após o confinamento da COVID-19 e a entregar carros no maior mercado do mundo de automóveis elétricos Também conta com o próximo arranque da fábrica de Berlim (2021?), que poderá ser construída vendendo créditos verdes às empresas automóveis europeias, com dificuldade em cumprir as 95 g CO2/ km, em 95% das suas vendas em 2020 e ano seguintes!

Se quisermos olhar para o futuro com os olhos do passado, poderemos considerar que a Tesla vai ser, no mundo dos automóveis elétricos, aquilo que foi a Ford, no início do século XX, pela sua estratégia de integração industrial completa e na massificação do seu novo produto. Com os olhos do presente, poderemos aproximar a Tesla da Apple, por uma idêntica busca de perfeição dos seus produtos, inseridos num ecossistema integrado.

(1) A revista Consumer Report classifica o carro em 99%, a melhor avaliação até à data

(2) SUV, originalmente Suburban Vehicle, agora Sport Utility Vehicle

(3) Numa semana, 250 mil reservas de compra, o que representa um potencial de vendas de mais de 10 mil milhões de dólares

(4) As 2170 unidades montadas no Model 3, têm uma densidade energética 246 Wh/kg esperando-se chegar aos 300 Wh/kg e mesmo 500 Wh/kg com a aquisição da Maxwell. Custo: desde 323€ por kWh em 2014, até 105€, em 2017, com a introdução da GEN III, que só o Model 3 ainda usufrui. Estima-se que este valor é cerca de metade dos 200€ por kWh de baterias do Leaf, Nissan e Zoe, Renault.

(5) NUMMI, New United Motor Manufacturing, Inc, desde 1984, uma joint-venture a 50% entre Toyota e GM para que a empresa americana aprendesse, na prática, o TPS, Toyota Production System

Imagine que é dono de uma strart-up ou de um negócio com potencial de crescimento (porventura, é mesmo!). De que precisa para crescer? Capital. A quem vai pedi-lo? Basicamente, tem duas opções: o banco ou um novo sócio. Existem empresas cujo core business é serem sócias de outras: são as sociedades de capital de risco (SCR). O negócio dos bancos é simples: em linhas gerais, aceitam depósitos e emprestam o dinheiro depositado às famílias e às empresas, a troco de um juro. O negócio da SCR é igualmente simples: recolhe dinheiro dos investidores e coloca-o num fundo de investimento; usa esse dinheiro para comprar empresas, valoriza-as e vende-as com mais-valia.

Dinheiro Inteligente

Os grandes números de ambos os sectores, em 2018, foram os seguintes. Banca: 29 bancos, com 3.985 balcões em território nacional e um activo total de 340 mil milhões, dos quais 256 mil milhões são crédito concedido. Capital de risco: 48 SCR, que gerem 117 fundos de capital de risco, com 4,8 mil milhões de activos sob gestão. Destes activos, 82,6% são geridos por oito sociedades: ECS (24,2%), Oxy (24,0%), Caixa Capital (9,6%), Explorer (6,8%), Armilar (ex-Espírito Santo Ventures, 5,6%), Portugal Ventures (capitais públicos, 5,3%), Lynx (5,0%) e Dunas (2,1%). Das restantes, 38 estavam abaixo dos 50 milhões de activos sob gestão .

Voltando à questão inicial: deve o pequeno empresário com potencial de crescimento preferir um banco ou uma SCR para financiar o seu negócio? Existem cinco critérios básicos para nortear a escolha: 1) risco; 2) “dinheiro inteligente”; 3) o peso no negócio; 4) prazo da relação; e 5) finalidade do investimento.

1) Risco. Os bancos estão vocacionados para assumir risco financeiro, isto é, a possibilidade de perder o dinheiro que emprestam a um cliente. Defendem-se dessa possibilidade pedindo garantias (pessoais e patrimoniais) aos clientes. Não têm vocação, contudo, para acompanhar os altos e baixos do negócio (risco operacional): os empréstimos têm de ser pagos mesmo que o negócio não tenha corrido bem. Como correm um risco menor, podem exigir menos rendibilidade ao empresário (taxa de retorno ou de juro mais baixa).

As SCR estão preparadas para o risco financeiro e operacional. Entram no negócio como sócios e esperam realizar dinheiro vendendo a sua participação por um múltiplo elevado do investimento inicial (na gíria, fazer 2, 7, 14, 25 ou 100 vezes dinheiro). Até lá, podem abdicar de receber dividendos (caso em que nenhum outro sócio receberá). Como assumem mais risco, a rendibilidade que pedem é mais elevada: para que possam vender “fazendo muitas vezes dinheiro” a quota na empresa tem de crescer à custa da quota do empresário, que fica “diluído” no capital da empresa.

Espera-se que a SCR não tenha retorno garantido, e que suporte o risco de perder o dinheiro investido. Mas, já em 2000, Francisco Banha criticava as SCR portuguesas que exigiam rendibilidades anuais garantidas de 18%, quando o que o empresário pretendia era um sócio, com quem repartisse o risco do negócio . Esta tendência ainda hoje se verifica, com o pretexto de que o mercado bolsista está pouco desenvolvido, e que a dispersão do capital em bolsa não é uma forma normal de a SCR conseguir realizar a sua mais-valia. O investimento em capital de risco, quando levado a sério, lembra a anedota dos ovos mexidos com bacon, em que a galinha (o banco) está envolvida e o porco (a SCR) está comprometido.

2) Dinheiro inteligente. O banco é um puro fornecedor de dinheiro, o típico investidor passivo. Mesmo o gestor de conta mais diligente que, da parte do banco, acompanha o negócio da empresa e está atento às necessidades do cliente, não se envolve na gestão. Mas, para crescer, muitos empresários precisam de “dinheiro inteligente”, ou smart money, ou “dinheiro plus”, isto é, dinheiro acrescido do capital de experiência, conhecimento e redes do investidor. As SCR trazem mais ao negócio do que “apenas” dinheiro. Se são especialistas num sector ou fileira, certamente já resolveram problemas comerciais ou operacionais semelhantes aos que o empresário enfrenta. Viram onde outros falharam. Sabem reconhecer se uma variável diferencial é uma vantagem competitiva. Vêem a empresa “de fora”, são mais objectivos do que o empresário, e podem dar orientações úteis para a estratégia e para a gestão quotidiana.

As SCR podem e devem fazer mais do que isso. Obrigam a empresa a prestar contas regularmente, para estar a par do negócio e para incutir rigor na gestão. Ajudam o empresário a perceber que o seu negócio não pode ser um “one man show”, e que tem de delegar e partilhar responsabilidades. Estão prontas a intervir para solucionar os problemas mais complexos. Abrem novos mercados à empresa, apresentam-na a novos clientes, e integram-na em redes de fornecedores. Trazem competências de gestão, ajudando o empresário a recrutar ou colocando colaboradores em funções essenciais. Um estudo publicado no Journal of Finance conclui que as empresas financiadas por SCR mais experientes têm maiores probabilidades de entrar na bolsa.

3) Peso no negócio. Não é fácil dizer, sem mais, qual destes parceiros pesa mais no negócio. Em empresas muito endividadas, ou com contratos de financiamento avultados e com cláusulas muito restritivas, a liberdade de acção do empresário é muito limitada pelo banco. Por outro lado, muitas SCR preferem assumir posições minoritárias no capital, apoiando a gestão, em vez de gerir directamente. Outras investem montantes pequenos, que não lhes conferem grande relevância, e outras ainda abstêm-se de intervir na gestão e exercem um acompanhamento meramente formal. Não é de espantar, por isso, que o típico “investidor passivo” – o banco – tenha por vezes um peso no negócio superior ao do parceiro de capital – a SCR.

4) Prazo da relação. Os bancos gostam de ser parceiros estáveis e de longo prazo e procuram relações comerciais duradouras. O seu modelo de negócio assenta em vender produtos que suportem juros e comissões e conhecer bem o cliente reduz o risco de lhe emprestar dinheiro. As SCR, pelo contrário, pretendem, “entrar-valorizar-sair” em 5 a 8 anos, sem ficar ligadas à empresa depois da venda.

5) Finalidade do investimento. Os bancos comerciais especializaram-se em produtos de crédito desenhados para finalidades específicas. Apoio à tesouraria, leasing imobiliário, factoring, confirming, crédito documentário, renting, desconto de letras e livranças e tantos outros. Produtos padronizados podem mais facilmente ser oferecidos em larga escala e tornam mais custo-eficiente as análise de crédito e de risco. Se disser ao seu gestor de conta “Preciso de dinheiro para crescer”, ele responderá “tenho produtos interessantes para lhe mostrar”. Por exemplo, se já tiver vendas ou intenções firmes de compra, o desconto de facturas pode ser uma boa opção de financiamento. Se apresentar o mesmo pedido a uma SCR, a resposta será “mostre-me o seu plano de negócio”. E a solução será mais flexível e desenhada à medida.

Para concluir: bancos e SCR podem ser excelentes parceiros de negócio e a escolha entre ambos dependerá muitas vezes das preferências pessoais do empresário. “Dinheiro inteligente”, na acepção deste artigo, está no ADN das SCR. O que não é muito smart é aceitar investimento de uma SCR que não partilhe o risco do empresário e que apenas traga dinheiro para o negócio. Entre a cópia e o original, prefira o banco.

Recomendação de José Fonseca Pires

Diretor do PADIS e Professor de Fator Humano na Organização da AESE

Bruno Patino, diretor editorial da Arte France, e diretor da escola de jornalismo do Instituto de Estudos Políticos de Paris oferece um ensaio sobre o “mercado da atenção” e a “dependência digital”. Para além de oferecer dados sobre a dimensão destes fenómenos cada vez mais massificados, oferece estratégias pessoais e empresariais para os modelar e, sendo caso disso, os contrariar. Uma ode à liberdade, escrita por quem não se quer render à ditadura dos ecrã e dos gadgets.

A Civilização do Peixe-Vermelho

Recomendação de Rita Lago da Silva

Diretora de Marketing & Comunicação da AESE

No início da IA, os especialistas procuravam modelar o pensamento das máquinas à imagem do pensamento humano. Os resultados não foram encorajadores. E continuámos seguros de que o futuro seria igual ao passado, em que as máquinas iriam causar alguma disrupção, alguns perderiam, outros ganhariam, mas, no fim, “ajudariam” os humanos. Mas, com o aumento do poder computacional e da capacidade de manipulação de grandes quantidades de dados, a aproximação mudou.

A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond

Existem hoje máquinas que conseguem resultados, mas “pensam” de uma forma radicalmente diferente da dos humanos. É frequente ouvirmos e lermos histórias sobre máquinas que realizam tarefas que pensávamos serem apenas possíveis para humanos: desde fazer diagnósticos médicos, conduzir um carro, elaborar um contrato legal, compor música, desenhar um edifício ou escrever notícias.

Para quem, como a maioria das pessoas, depende do trabalho para ganhar dinheiro, como será viver numa realidade cada vez mais próxima, em que não teremos oportunidades suficientes para um trabalho bem remunerado?

No decurso do sec. XXI as alterações à nossa maneira de viver, ao contrário do que aconteceu na revolução industrial, não serão imediatas, mas sim incrementais. E este é o desafio fundamental para a forma com a nossa sociedade está estruturada.

O livro de Daniel Susskind, Prof. de Economia no Balliol College, University of Oxford, assenta em três pontos: A desigualdade social e a distribuição da riqueza; o crescente poder político das grandes empresas de tecnologia e o impacto na liberdade, na justiça social e na democracia; e a realização pessoal e o sentido de propósito.

Apesar dos desafios, o livro propõe, com um olhar otimista, pistas para uma sociedade em que a tecnologia será o motor de mudança social e económica.

Recomendação de José Fonseca Pires

Diretor do PADIS e Professor de Fator Humano na Organização na AESE

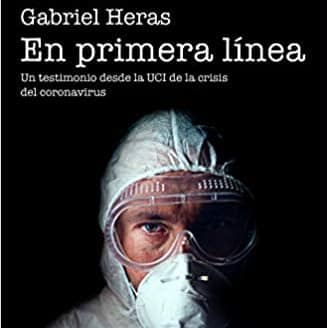

Desde o início da crise da COVID 19, Gabriel Heras, médico numa unidade de cuidados intensivos em Espanha, viveu na linha da frente o combate à pandemia.

En primera línea: Un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus

Um testemunho, na primeira pessoa, da experiência dos profissionais que se empenharam a salvar a vida dos seus doentes, ultrapassando a escassez de recursos, de pessoal, e de conhecimentos sobre uma das piores calamidades de saúde de que há memória.

O seu relato sublinha o companheirismo e a generosidade, ao mesmo tempo que dá relevo às carências do sistema de saúde que se quer adaptado para garantir a saúde e tratar com compaixão e humanismo todas as pessoas. Gabriel Heras é um dos protagonistas do Caso “Hospital Infanta Elena” que se utiliza nos programas de saúde da AESE.

Renato Santos

Atual participante do 19 GOS

CEO da AOA SSVP – Associação das Obras Assist., da Soc. São Vicente de Paulo

O Sector Social acabou de dar a prova final da sua resiliência nos últimos meses. Visto muitas vezes como um sector amador, mal preparado, baseado em pressupostos de gestão doméstica e sem rasgo de inovação ou cedência a novas tecnologias, sem uma política de RH condigna entre outros pontos que sempre serviram para se olhar para este sector da economia como um parente afastado, pobre e do qual temos vergonha.

O tsunami que quebra mitos

No entanto, a realidade é outra: um sector dinâmico, que se teve de adaptar a mudanças (encerramento de creches, suspensão de centros de dias, aumento das capacidades da cozinhas sociais e dos apoios domiciliários, alterações profundas na dinâmica dos lares) com base de horas. Este formato camaleónico e adaptativo das IPSS foi talvez a maior surpresa que esta pandemia nos trouxe, a todos nós, dirigentes de IPSS. Tínhamos noção das equipas que geríamos, mas este embate significou separar “o trigo do joio”, pessoalmente, acabei por promover pessoas e retirar pessoas de funções, percebi quem veste a camisola e quem a tira na porta de saída.

Tomemos como análise a IPSS que tenho a honra de presidir – Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente Paulo (doravante designada por AOA ).

Uma instituição com 50 anos, que conta com 4 lares, 1 Colégio, 2 ATL, 1 Cantina Social, 1 Centro de Dia, 1 apoio domiciliário. Isto representa um universo de sensivelmente 160 funcionários, o que só por aqui me coloca com mais problemas de RH que a maioria das empresas, ou seja, esbate-se o primeiro mito – A pequena dimensão das IPSS. Espalhados pelo país todo, ainda somos o suporte jurídico e a retaguarda tutelar das Conferências de São Vicente Paulo, que apoiam somente 17000 famílias pelo país (números a 31 de Dezembro de 2019, ao dia de hoje recuso-me a pensar quantas serão, não por preguiça mas por medo).

Estes tempos de COVID19 trouxeram um novo problema que algumas pessoas teimavam em não ver – não existe noção do esforço feito por este sector na economia nacional. Ao contrário do que muita gente julga, pagamos impostos, contribuições e outros gastos perante o estado (sensivelmente 50.000€ mensais), o que faz de nós uns simpáticos contribuidores da máquina fiscal. No entanto, temos uma pequena diferença para com a maioria das empresas, pois não nos podemos dar ao luxo de usar engenharia financeira para o pagamento destes, ou seja, não existem maus meses que me permitam adiar o pagamento. Na eventualidade disto acontecer, a própria máquina da Segurança Social encarregar-se-á de auto-liquidar no pagamento dos acordos pagos ( recebemos mensalmente do estado 75.000€ ) dias depois, e ainda corremos o risco de perder os mesmos. Ou seja, a máquina fiscal é ainda mais implacável perante as IPSS que perante as empresas. Cai outro mito – As IPSS não pagam impostos. No seguimento da relação com o Estado, desde Março que estamos com gastos incalculáveis em material de proteção ( os vulgares EPI’s ), temos de proteger utentes de lares ( a população mais em risco ), impedir que as funcionários possam ser contaminadas, temos de adquirir dezenas de acrílicos, suportes e toda uma miríade de equipamento. Assim sendo, o Governo lançou o programa “Adaptar” para as empresas em finais de maio, onde comparticipava a compra de EPI’s, enquanto as IPSS recorriam ao mecenato e comprando sem saber a forma e quando poderiam pagar. O Mesmo programa surge para as IPSS em fins de Julho. São 2 meses de diferença, e 15.000€ de EPI’s adquiridos durante este hiato. Ou seja, cai o mito – As IPSS são mais apoiadas que as empresas.

A SS, no decorrer das medidas de contenção nos lares ordena que se criem equipas espelho, e que rodem a 15 dias. Ou seja, 15 dias de trabalho, 15 dias em casa. Nem me atrevo a olhar para a legalidade desta medida, mas somente para os RH – obrigar alguém a trabalhar 15 dias, 12 horas por dia? Como irão ver os filhos? Tratar dos assuntos mundanos? Como irei fazer o gozo das férias? Não posso reforçar as equipas com mais 10 pessoas porque isso terá um custo inerente e ao contrário do Estado, a mesma entidade que contrata é a mesma entidade que irá pagar os vencimentos e custos anexos. Equipas cansadas, a colocar em vida em risco, algumas pessoas a entrar em burnout. Cada vez que surge uma baixa médica entra-se num jogo de – Recrutamento (ninguém quer trabalhar num lar agora), teste de COVID (custo de 150€ para a instituição), e aprender o ofício, pois tratar de um idoso não é a mesma coisa que carregar móveis. A definição destas medidas nunca teve em conta a realidade das instituições. Ou seja, cai outro mito – A facilidade de gerir RH nesta pandemia. Os problemas aqui nunca foram os layoff ou o tele-trabalho, foram problemas de outra índole, mais complexos.

Passamos para a área das crianças – Colégios, ATL’s encerrados – um restaurante fecha e não factura. Aqui passa-se o mesmo, sem crianças não há mensalidades. Ocorre então outro problema prático – Que valor a aplicar de desconto na mensalidade? Os regulamentos falam em 10% e com este valor os familiares facilmente irão promover convulsões com reuniões, manifestações e ameaças de retirar os filhos dos locais. As autoridades reguladoras optam pela tradicional medida de – cada IPSS gere como entender, o que os alivia da responsabilidade. No nosso caso, conseguimos uma redução de 80% na mensalidade. Jogámos com as moratórias, com as quebras de custos. Não foi o perfeito, mas parece ser dos melhores números que tenho conhecimento. Cai outro mito desta pandemia – As IPSS não tiveram quedas abruptas na facturação.

Desde que tomei posse que procuro incutir uma gestão empresarial forte, o que nos permitiu no ultimo ano uma redução de custos na casa dos 15%, e uma melhoria das contas, em que surge pela primeira vez a palavra lucro. O ano transato tivemos um saldo positivo de 300.000€, que foi todo utilizado em dois pontos – extinção de divida (hoje pagamos a fornecedores a 26 dias e liquidámos sentenças judiciais, acordos e planos prestacionais), cai aqui outro mito que é – As IPSS são financeiramente mal geridas. O outro ponto surge ainda com mais força nestes tempos de COVID, que se prende com o futuro e fé que tudo irá melhorar. Temos dois projetos a correr, de novas construções com um investimento de 14M que permitirá a AOA de passar para um patamar acima. Cai então um dos últimos mitos – As IPSS estão conformadas e sem ambição.

Estes dois projectos requerem um parágrafo só para si (em jeito de contextualização) – o primeiro projecto situa-se em Odivelas e abarcará um edifício multi-valência com 180 lugares de Creche e Jardim de Infância, 40 camas de ERPI (Estrutura Residencial para Idosos), 70 lugares de apoio domiciliário e 50 de Centro de Dia. O segundo, uma ERPI em Sintra com 108 camas, vocacionado especialmente para doenças neurológicas e degenerativas. Este projeto de referência na AML irá tornar-se um dos pontos chave no sector dos idosos e ao mesmo tempo de investigação. Estes dois projectos irão permitir colocar a AOA ao nível das melhores práticas e instalações, ao mesmo tempo que vão acabar por permitir trazer as equipas para o século XXI. Tudo isto executado com planos financeiros bem delineados e promovendo sempre “a melhor oportunidade de negócio”.

Julgo terem ficado por terra alguns mitos que assolam as IPSS, e espero que tenham ficado com ideia do impacto das IPSS na economia nacional, pois apesar de não sermos cotadas em Bolsa, somos provavelmente maiores que 95% do tecido empresarial nacional e com planos de crescimento de invejar qualquer grande empresa.

Resta por último uma pequena nota – todos os dirigentes das IPSS são voluntários, ou seja, dedicamos horas antes do nosso trabalho comum e depois do mesmo. Portanto, cai o último mito – não somos remunerados.

Termino somente com uma citação de alguém que nos acompanha nestas caminhadas, São José Maria Escrivá, e que funciona quase como um lema de vida – “Que a tua vida não seja estéril! Sê útil. Deixa rasto. “